PIGジャーナル掲載記事

豚舎のお悩み解決137『豚舎の通路幅について』

「豚舎を作るにあたって、面積当たりでたくさん飼うことを優先するべきか、豚を観察しやすさを取るかで通路の幅について悩んでいる」という相談がありましたので、今回は私なりの見解を解説したいと思います。最近は建築単価が上がっていますので、私は同じ頭数を飼うのならできるだけ通路面積は少なくしたいと言う考え方です。

図1

まずはストール豚舎ですが尻合せ通路の幅は800mm(柵の芯芯)で十分です。私が以前勤務していた豚舎ではストール幅が600で尻合せ通路の幅は800でした。種豚は多産系ハイブリッドでしたが、母豚は自力で曲がって入りました。柵扉を開いたときに向かい側のストールの尻扉に当たるので、コンパネ等を置かなくとも母豚を入れられるので、一人で母豚移動するときに手間がかかりません。ストールの形状は写真1のように母豚の尻部分が低くなっているほうが人間が歩きやすいし、豚の発情管理やAIもしやすいです。ストールの頭合せ通路ですが、手給餌することはほとんど無いでしょうから、餌箱から餌箱までの内寸で800mmあれば大丈夫です。母豚の餌箱がストール柵よりも150mm飛び出している場合はストールの前扉から向かい側の前扉までの間隔は1,100mm。壁側通路ならばストールの前扉から壁面までの間隔は950mmあれば良いでしょう。

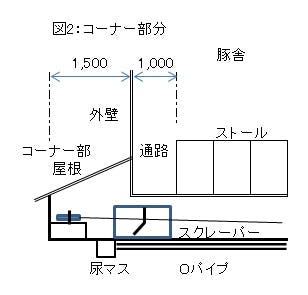

図2

スクレーパーのコーナーや駆動部の面積を節約するには、コーナー部分を豚舎外に出して下屋にすることで、建築面積を抑えることが出来ます(図2)。短辺の通路巾は死亡豚を搬出する事を鑑みて1,000mm以上を確保した方が良いでしょう

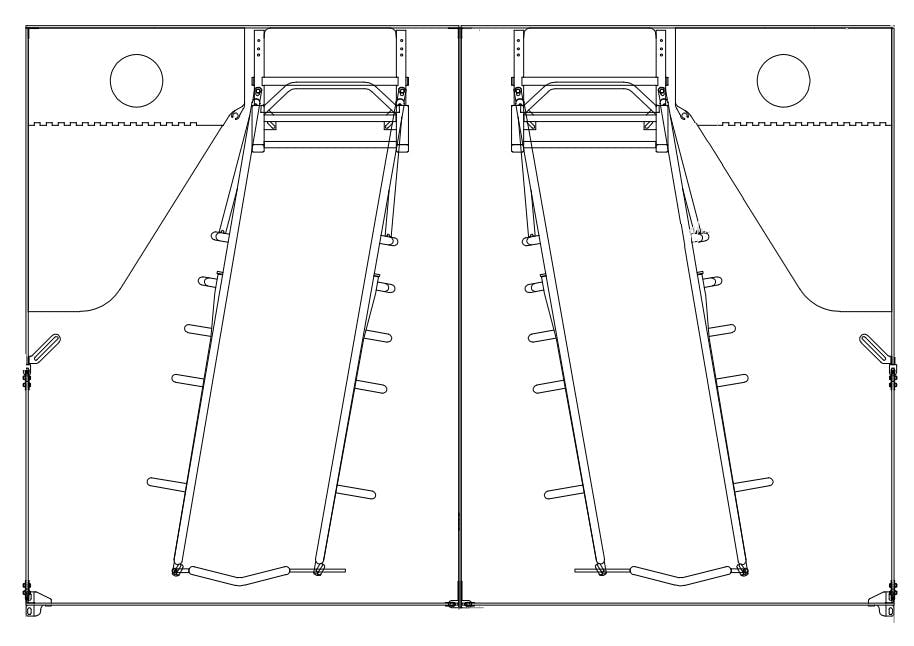

図3

次に分娩舎です。尻合せ通路の幅は1,000mm(柵の芯芯)が良いでしょう。子豚の処置やワクチン接種、去勢、離乳時の子豚体重測定など作業用の台車を通すので、これくらい確保します。頭側の通路ですが、これは分娩柵の形式によって異なります。従来型の後扉から母豚を入れ、給餌器側扉から母豚を出すタイプの分娩柵では、ストール豚舎の頭側通路と同じ幅です。図3のように斜め向き分娩柵で後ろ側扉から母豚を出し入れするタイプでは、尻合せ通路の幅は1,000mm(柵の芯芯)で良いでしょう。頭側の通路については、豚は通らないので、餌箱の残し餌点検等で人がやっと通れる幅の400mmにすることをお薦めします。ヨーロッパでは前通路無しが普通ですが、日本では最低限人が通れる通路があった方が管理作業上使いやすいと思います。

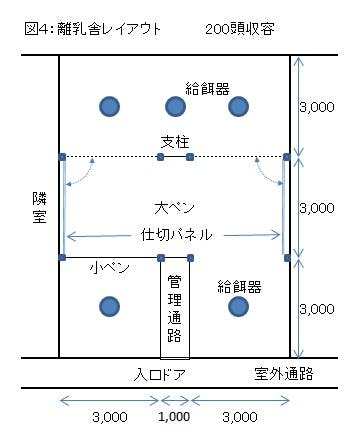

図4

次に離乳舎です。最近はウインドレスでオールインオールアウト出来る豚舎が主流ですし、大群飼育も多くなっています。そこで、図4のようなレイアウトがお勧めです。室内通路と仕切柵を極力省略しています。CSFワクチンを打つときに子豚を閉じ込められるように。その時だけ使うパネルを壁面に収納しておきます。離乳時は大ペンに200頭全部入れて、健康不良豚を発見したときに小ペンへ分ける使い方でも、最初から小豚を小ペンへ入れる使い方でも良いでしょう。

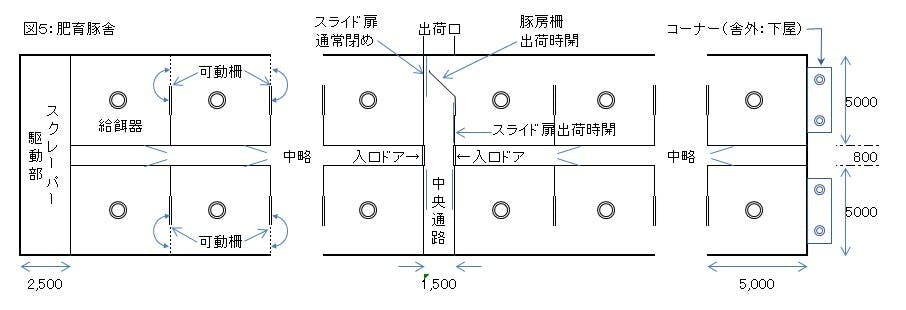

図5

次に肥育豚舎です。従来型の1豚房あたり30頭収容のレイアウト(図5)では通路巾は内寸800mmをお薦めします。理由は肉豚がUターン出来ないからです。肉豚出荷するときに豚房から出した豚が途中でUターン戻ってくると大変なので、この幅が最も作業効率が良いと思います。デジタタル豚衡機もこの幅なら通行できます。洗浄ロボットを使いたい場合はもう少し広くする必要があるかもしれません。図5のレアウト例の特長は、隣同士の豚房は可動柵を開放することで、通常は大群飼育になることです。出荷時は中央通路寄りの豚房を閉めきって出荷豚を集めておくことが出来ます。さらに出荷時は幅の広いスライド扉を開いて、その内側の豚房柵も開いて出荷豚をスムーズに中央通路に出せる構造です。中央通路は多くの豚を一斉に出せるように広めにした方が良いです。図5の例では1.5mにしてあり、2人がかりでボードで豚を追う事を想定した幅です。